SESTA PARTE

RENDITE E DIRITTI DELLA CHIESA DI SAN LAZZARO La Chiesa e l’Ospedale di San Lazzaro possedevano vari terreni, sia nel territorio della diocesi che al di fuori di essa. Da quel complesso religioso, sito in Calvi Risorta, dipendeva un’altra Chiesa con annesso ospedale, che era intitolata ugualmente a San Lazzaro.

Le rendite derivavano da un’altra usanza, della quale già si è fatto accenno, consistente nel

mandare in giro i “romiti”, per la questua nel territorio della diocesi di Capua ed in quelle limitrofe,

previo permesso dei relativi vescovi. Questa consuetudine era molto antica e risaliva fin dal tempo

in cui era stato fondato l’ospedale per i lebbrosi. Che i lebbrosi andassero in giro a chiedere

l’elemosina, sosteneva lo Jannotta, lo si può dedurre dal contenuto di una lettera che gli eletti

della città di Capua indirizzarono al Gran Maestro di San Lazzaro nella quale rappresentavano le

doglianze dei lebbrosi in ordine alla proibizione imposta loro di fare “la cerca” per il loro

sostentamento. Nell’anno 1644, per sopperire alle mancate entrate derivanti dalle questue, le

istituzioni locali cominciarono a corrispondere annualmente 40 ducati alla chiesa ed all’annesso

ospedale. Un’altra prova circa l’usanza dei lebbrosi di andare in giro per la questua è contenuta in

un inventario della Chiesa di San Lazzaro del 1661, nel quale tra i vari beni di proprietà di essa,

veniva annoverata “una cassetta per uso della cerca, con due paia di chiaccarelle”. Le

“chiaccarelle” erano degli strumenti di legno in uso ai lebbrosi deputati alla cerca. Lo Jannotta ne

descrisse in maniera puntuale la loro funzione e lo scopo: “I nostri romiti destinati a cercare,

portano in mano, per loro insegna, un certo strumento di legno, composto di più tavolette al cui

romore già s’intende, senzachè profferiscano parola, che sieno i questori di San Lazzaro”. Le

“chiaccarelle” erano, dunque, uno strumento usato durante la questua per preavvisare la gente

circa la loro presenza, soprattutto per farla allontanare e metterla in allerta circa una possibile

infezione da contatto. Infine, ulteriore indizio circa l’uso delle ”chiaccarelle” per la questua è

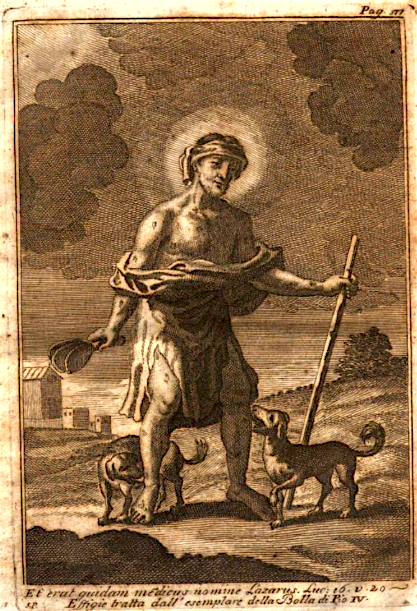

deducibile dall’osservazione della statua di San Lazzaro mendico rappresentato, per l’appunto, con

uno strumento in legno, in mano, simile a quello appena descritto.

Lo Jannotta volle pure chiarire

l’origine delle “chiaccarelle”, facendo un accenno alla cura dei lebbrosi nel Medioevo, epoca in cui

furono costruiti appositi ospedali per il loro ricovero. Fin da subito fu chiaro il pericolo del contagio derivante dalla libera circolazione di essi, tant’è che fu fatto divieto ai lebbrosi di dimorare nelle città o di recarsi in esse. Il divieto di accedere alle città aveva come conseguenza l’impoverimento degli ospedali che gli davano ricetto. E furono i Papi, sostiene lo Jannotta nel suo libro, a permettere ai lebbrosi, sotto l’incalzare dei morsi della fame, di portarsi nelle aree urbane per procurarsi il pane. Venne, quindi, consentito loro di praticare la questua, ma a condizione di adottare certe precauzioni, quale quella di non avvicinarsi alle persone sane, con l’obbligo di preavvisare da lontano il loro arrivo e le necessità di sostentamento. Ecco, dunque, l’origine delle “chiaccarelle” di San Lazzaro e la loro funzione.

Due monasteri di clausura, aventi sede in Capua, quello del Monastero delle D.D. Monache di Santa Maria e quello del Monastero di S. Giovanni, entrambi professanti la regola di San Benedetto, fornivano all’eremita della Chiesa di San Lazzaro ed annesso Ospedale, il primo, il sabato di ogni settimana, tre pani e mezzo, per un peso di circa cinque libbre (in alternativa cinque grana ed un quattrino), ed il secondo, ogni primo venerdì di ciascun mese, quattro pani, aventi un peso di circa cinque libbre (in alternativa sei grana).

Nel libro “Notizie storiche della chiesa e spedale di San Lazzaro di Capua” viene fatto

riferimento ad un “romito” che, nella seconda metà del diciottesimo secolo, elesse quale luogo

per chiedere l’elemosina ai passanti, in maniera stabile, un sito ubicato sul ciglio della “Regia

strada di Napoli” (per intenderci l’attuale SS.7 bis, l’arteria che da Capua adduce a Napoli), a circa

un quarto di miglio dalla città di Capua. Per difendersi dalle intemperie, vi costruì, nel 1753, una

casetta, tra il ciglio della strada ed i terreni circostanti, senza che vi fossero rimostranze al riguardo

da parte dei proprietari. Nel 1759, vi costruì finanche un pozzo con un abbeveratoio per dissetare i

passanti e gli animali aggiogati ai carri agricoli ed alle carrozze in transito, sempre numerosi per

quella strada. Alla data del 1762, anno di pubblicazione del libro dello Jannotta, la casetta in

questione era ancora sussistente, quale grancia (proprietà agricola) della Chiesa di San Lazzaro;

nella stessa vi abitava un eremita che corrispondeva annualmente alla chiesa da cui dipendeva,

quella di San Lazzaro, otto ducati ed un carlino, obbligo formalizzato con scrittura notarile del 1760. Di quell’immobile, dopo alcuni secoli, non è rimasta alcuna traccia. Forse un rudere che si vedeva fino a qualche tempo addietro poco oltre l’attuale mercato ortofrutticolo di San Tammaro, sul lato destro, in direzione di quella cittadina, poteva essere una residua vestigia di quell’antico, suggestivo retaggio religioso.

FINE SESTA PARTE